ロシア連邦の南連邦管区

ロシア連邦の南連邦管区

ロシアれんぽうの みなみれんぽうかんく

- ロシア語表記

- Ю?жный федера?льный о?круг

- 英語表記

- Southern Federal District of Russian Fedration

PCが予め知ってていい情報

- 「判定処理なしに、PCが知ってることにしていい」情報とします。

ロシア連邦の南連邦管区は、ロシア連邦で2002年以降設けられている7つの連邦管区の1つ。ヨーロッパ・ロシア?に4つ設けられている管区の1つになる。

黒海?とカスピ海?の間で、カフカス山脈の北側を占め、ヨーロッパ・ロシアの平原南部に連なっている。

西でウクライナ共和国?と、北東でカザフスタン共和国と接している。カフカス山脈を挟んで、グルジア共和国?、アゼルバイジャン共和国、及び、自称アブハジア自治共和国、自称南オセチア自治共和国?と接している。

ロシア連邦の中央連邦管区(本部モスクワ?)の南、沿ヴォルガ連邦管区(本部ニジニ・ノヴゴロド市?)の南東にあたる。

「大統領令の迅速で効果的な遂行を監督する」として、大統領全権代表が任命され、ロストフ州?州都のロストフ・ナ・ドヌー?市に管区本部が置かれている。

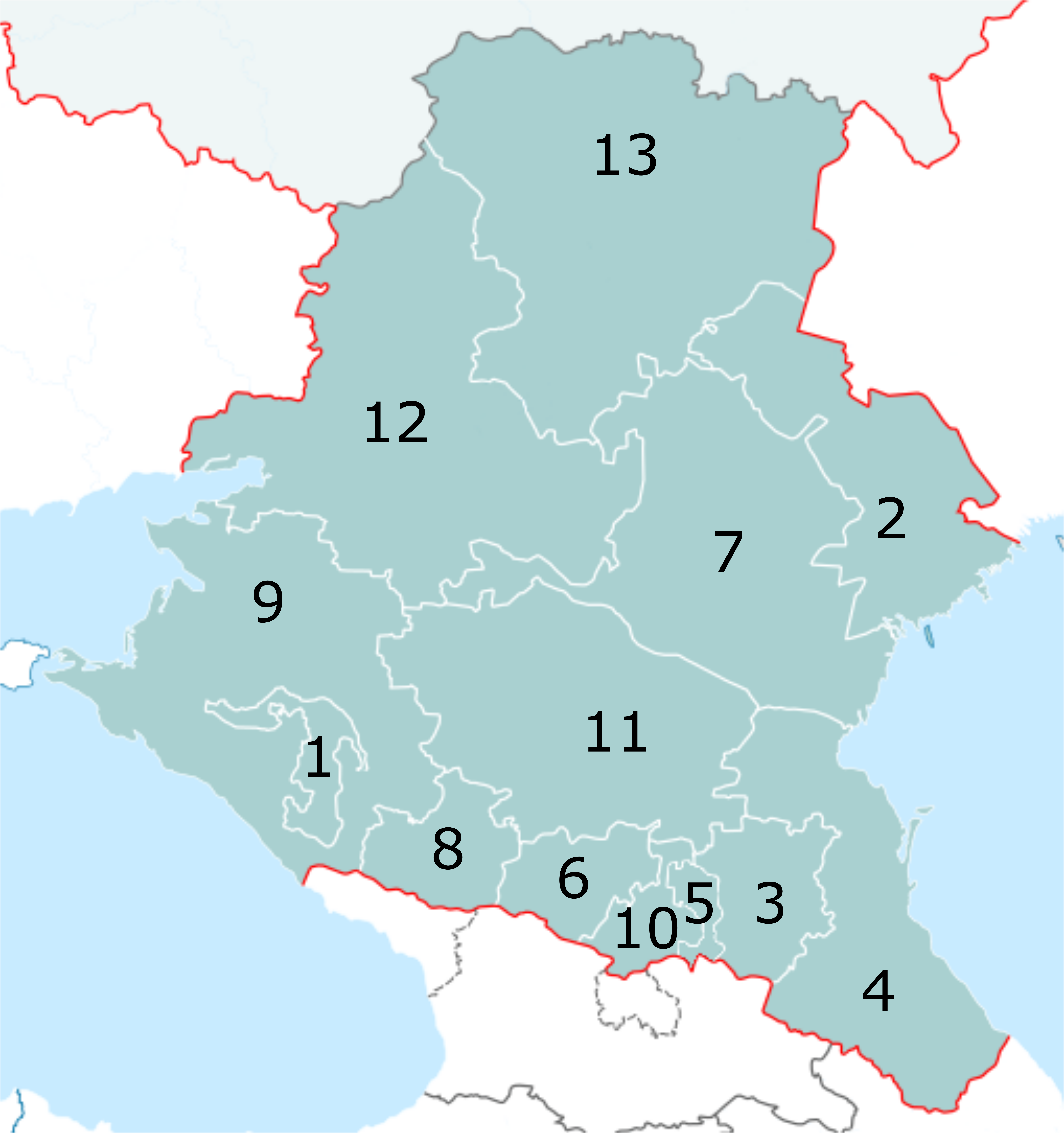

【参照地図】

(南連邦管区略地図,Wikimedia Commons)- SOUTHERN FEDERAL DISTRICT

- 北カフカズ 地図(STN.com)

追加情報

- 「簡単な判定に成功すればわかる情報」とします。

- 小辞典版推奨判定

- 「情報+知性 目標値10〜12」「歴史+知性 目標値12〜14」

- やや詳しい情報 南連邦管区の面積は、およそ589,200平方kmほど。

- 人口は、2002年の統計で、22,907,141人が居住。

- ロシア連邦の35%弱の面積に、16%弱が居住していることになる。

- 小辞典版推奨判定

- 「情報+知性 目標値10〜12」「歴史+知性 目標値12〜14」

- やや詳しい情報 2006年現在、以下のロシア連邦構成主体?が、南連邦管区に含まれている。

- アストラハン州?

- アディゲア共和国

- イングーシ共和国?

- ヴォルゴグラード州?

- カバルディノ=バルカリア共和国

- カラチャイ=チュルケス共和国

- カルムイキア共和国?

- 北オセティア=アラニア共和国

- クラスノダール地方

- スタヴロポリ地方

- ダゲスタン共和国

- チェチェン共和国?

- ロストフ州?

- 【参照地図】

(南連邦管区行政区分図,Wikimedia Commons)

- 小辞典版推奨判定

- 「軍事+知性 目標値10〜12」「情報+知性 目標値12〜14」

- やや詳しい情報 ロシア連邦の南連邦管区の範囲は、ロシア軍の北カフカス連邦管区にほぼ一致している。時として、「南連邦管区」が、「北カフカス連邦管区」と呼ばれることがあるが、後者は制度上の正称ではない。

GM向け参考情報

- GM向けの補足情報、マスタリング・チップス、アイデア・フックなど

【参照地図】

- Map of Federal Okrugs

(連邦管区のクリッカブル・マップ)

Northern Caucasus Okrug Map

(“Northern Caucasus Okrug Map”とありますが、南連邦管区地図とみなしてもよさそうです。なぜか、イングーシ共和国の領域が表示されていないのが不審です。あるいは、地図製作年の関係か?)

(NTI)

用途、用法

シームレス・ワールドにこだわるマスタリングでカフカス地方でPCが動くと想定すると、2006年7月現在の情勢では、一旦ロシア連邦領に入り、ロシア当局の了解を得て北カフカス地方?から南カフカス地方?に移動する方が概ね移動しやすい、と思われます。

逆に、南カフカスから北カフカスに移動するのは、不可能ではないが困難が伴う、としていくと、もっともらしさが増すでしょう。

もちろん、シナリオ傾向、他にもよりますから、一概には言えませんが。

まず、「一旦ロシア連邦領に入り、ロシア当局の了解を得て」ですが。これは何もロシア連邦大統領や連邦政府トップに直接了解をとる必要はありません。

そういうことが得意なのは、ゾディアック・メンバーのアルカードですが。アルカードのゾディアック特技ですら、現場に実効が及ぶには時間がかかる、のがルールであることは留意すべきでしょう。

ここで考えているのは、例えば、ローズ考古学財団と交流のあるロシアの学術団体の要請を得てロシア入りするオープン・ミッションではじめる、といった類のシナリオです。

予め、ロシアの学術団体を通じて当局に了解が得てあり、例えば北西連邦管区?のバルト海沿岸で活動。何かが起きて、急遽、黒海南岸の自称アブハジア自治共和国へ飛ぶ。そして、グルジア?、アゼルバイジャンと陸路移動してカスピ海?沿岸に至る、といった展開です。

一例に過ぎませんが、上記の逆コースを移動しようとすると、2006年現在の状況では、グルジアからアブハジアへの移動は、すんなりいかない方が、もっともらしくなります。

もちろん、境界を警備しているグルジア軍と、ロシア軍主体の平和維持軍の監視をかいくぐり、不正規越境するという展開も、物語内の状況によってはありと思います。

実は、この件にはいくつか考え方があるはずです。

まず、不正規越境というのは、つまり密出国と密入国ですから違法行為です。これはローズ考古学財団の基本理念に反するのではないか? という件は、実はルールブックではあまり掘り下げられていません。

考え方はいくつかありますので、本来は別項目をたてて、いろいろな考え方を検討すべきですが。

ここでは、例えば「放っておくと、多大な危害を及ぼしかねない陰謀組織の活動なり、極めて危険なオーパーツなりの手がかりを、ミッションを発令したNPCを納得させるだけ得ていれば容認される」という考え方を提案しておきます。あるいは、現場の独断で、一時的に基本理念に抵触し、報告書提出までに事後承諾を得られるだけの(危険があったとの)証拠を揃えて提出するというのも、ありだと思います。

(つまり、さして理由もないのに、不正規越境をするのは、もちろん基本理念に反する、という考え方です)

話が、ややそれましたが。上記のような非常事態でない場合。フィクション設定ですが、南連邦管区に限らず、ロシア連邦の連邦管区は、一旦、連邦当局のお墨付きを得て内側に入ると、後は比較的動きやすい、とみなして処理していくといいだろうと思われます。

フィクション設定でも、それなりにもっともらしい線で、まとめることができるでしょう。

もちろん、細かな事情は地域ごとにいろいろあって。南連邦管区だと、北カフカス地方の幾つかの自治共和国の間にも民族対立があります。例えば、北オセティアのオセット人とイングーシ人?との間には、旧ソ連?から続く確執が尾を引いています。

近年もロシア連邦軍が介入するような騒乱も起きています。こういう地域を、EU諸国間のように、気楽に移動すると、せっかくのワールド・ワイドもウソっぽくなるでしょう。

ここで提案した処理は、通常なら移動を試みるだけで命がけになるかもしれない地域でも、連邦当局のお墨付きがあれば、まだ、楽に移動できるはず、という考え方です。

なお、陸路で、アブハジア側からグルジア側へ移動する場合。お墨付きがあってロシア軍に通してもらえても、当然、直後にグルジア軍に拘束されるはずです。この件も、財団を経由するなりアルカード(あるいはΩ)を使うなりして移動するとして、ロシア側(アブハジア側) → グルジア側と移動する方が、その逆より遥かに迅速な移動が可能、と考えた方がいい、という話です。

例えば、越境でグルジア軍に拘束されたとします。アルカードを使って半日の拘束で解放されたとします。逆だと、アルカードを使っても1日以上、最長で3日くらい拘束された処理にした方がもっともらしいでしょう。

- 事例

- PCがグルジア側からオーパーツを持ったNPCを追ってきたとします。相手は、魔術とか、非常識な手段で楽々アブハジア側へ越境したとします。「ブルーローズ」では、ありがちな状況ですよね。

- グルジア → アブハジアへの越境は、それまでのセッション展開上で何の手配もされていなかったとします。

- ここでアルカードを使えば、越境に必要な両国への手配が半日くらいで現場にも降りて来る、としてもいいでしょう。先に書いたのは、一旦、拘束されてしまうと1日〜3日くらいは解放されない方が、演出上ロシア軍っぽいでしょう、てお話でした。

- Ωを使って、越境を許可する特別許可証を電脳ネット経由で両軍に流してもらう、って対応も、ありだと思います。状況にもよりますが、Ωのマスタリングはミッション発令NPCより融通を効かせて構わないでしょう。あるいは、マリアに頼って、時ならぬ嵐をおこしてもらい、それに乗じて不正規越境、という対応も、やはり状況次第ではありでしょう。

- カロンなら、ゾディアック・メンバーならではの特殊なコネで、速やかに越境させてくれるはずです。この辺はもう、プレイヤーの工夫次第ですよね。

- さて、仮に有効なゾディアック・メンバー・カードが、プレイヤーの手札に残っていなかった、と想定します。状況は、追っていたNPCが非常識な手段で、グルジア側からアブハジア側へ越境した、です。

- ゾディアック・メンバーの使用を除外して対応を考えると、実はこの場合、速やかに財団に連絡をとりクタイシ?の地方飛行場にジェットを用意させる。そして、クタイシから一旦、南連邦管区の適当な空港に降りてロシアへの入国手続きをとる、その後、さらにロシアからということでアブハジアのオチャンチラ空港へ入る、という手があります。

- グルジア、アブハジア間は臨戦態勢にあって対峙していますから直航はできません。直航を手配する手間は、陸路での越境を手配する手間と同様と考えます。

- あるいは、ロシアなりアゼルバイジャンなりの第3国の旅客便に飛び乗って、グルジアの空港からアブハジアの空港へ、という対応もありとしていいでしょう。

- もちろん、フライト・プランは財団の力で押し込んでもらうことにします。(現実にはあり得ないと思いますけどね)

- ただちにこの手段をとれば、半日くらいでオチャンチラに入れたことにしても、まぁまぁのもっともらしさだと思います。

参照情報

| 領域名 | 面積 | 管区面積比率 | 人口(統計準拠年) | 管区人口比率 | 平均人口密度 |

| 南連邦管区 | 589,200平方km | 100% | 22,907,141人(2002年) | 100% | 38人ほど |

| アストラハン州? | 44,100平方km | 7.5% | 1,005,276人(2002年) | 4.4% | 22人ほど |

| アディゲア共和国 | 7,600平方km | 1.3% | 447,109人(2002年) | 2.0% | 58人ほど |

| イングーシ共和国? | 4,000平方km | 0.7% | 467,294人(2002年) | 2.0% | 116人ほど |

| ヴォルゴグラード州? | 113,900平方km | 19.3% | 2,699,223人(2002年) | 11.8% | 116人ほど |

| カバルディノ=バルカリア共和国 | 12,500平方km | 2.1% | 901,494人(2002年) | 3.9% | 72人ほど |

| カラチャイ=チュルケス共和国 | 14,100平方km | 2.4% | 439,470人(2002年) | 1.9% | 31人ほど |

| カルムイキア共和国? | 76,100平方km | 13.0% | 292,410 人(2002年) | 1.3% | 3人ほど |

| 北オセティア=アラニア共和国 | 8,000平方km | 1.4% | 710,275人(2002年) | 3.1% | 88人ほど |

| クラスノダール地方 | 76,000平方km | 12.9% | 5,125,221人(2002年) | 22.4% | 67人ほど |

| スタヴロポリ地方 | 66,500平方km | 11.3% | 2,735,139人(2002年) | 11.9% | 41人ほど |

| ダゲスタン共和国 | 50,300平方km | 8.5% | 2,576,531人(2002年) | 11.2% | 51人ほど |

| チェチェン共和国? | 15,300平方km | 2.6% | 1,103,686人(2002年) | 4.8% | 72人ほど |

| ロストフ州? | 100,800平方km | 17.1% | 4,404,013人(2002年) | 19.2% | 43人ほど |

| ロシア連邦 | 17,075,400平方km | 289% | 145,184,000人(2002年) | 633% | 8人ほど |

活用や検討

活用

重要な改訂の情報

- 内容に追加、変更があった場合のみ、でいいでしょう。

検討

- このページの記事内容についての質問、重要な疑問、改訂の要望など

- 検討の項は記名記入を推奨(無記名記入は、随時書換えの対象になりえます)

キーワード:

参照:[ヨーロッパ州のランド・マーク] [ダゲスタン共和国] [ブルガリア共和国] [カザフスタン共和国の基本情報 2008年版] [ヨーロッパ州の現存国家] [アゼルバイジャン共和国] [アジア州の現存国家] [大カフカス山脈] [カザフスタン共和国の有用地図集] [ブルガリア共和国の有用地図集] [ロシア連邦の基本情報 2008年版] [カザフスタン共和国の基本情報 2009年版] [カフカス地方] [グルジアの基本情報 2008年版] [ロシア連邦の南連邦管区] [カラチャイ=チュルケス共和国] [テレク川] [グルジアの参照コンテンツ集] [クラスノダール地方] [グルジアの基本情報 2009年版] [グルジアの有用地図集] [アディゲア共和国] [クリミア半島] [ロシア連邦の有用地図集] [ブルガリア共和国の参照コンテンツ集] [ロシア連邦] [ロシア連邦の参照コンテンツ集] [クマ=マヌィチ低地] [カザフスタン共和国] [ブルガリア共和国の基本情報 2008年版] [アゼルバイジャン共和国の基本情報 2008年版] [地中海のランド・マーク] [カバルディノ=バルカリア共和国] [スタヴロポリ地方] [北オセティア=アラニア共和国] [ロシア連邦の沿ヴォルガ連邦管区] [アゼルバイジャン共和国の基本情報 2009年版] [ロシア連邦の中央連邦管区] [オセット人] [グルジア] [ロシア連邦の連邦管区]